La crisi della subcultura politica territoriale e la decisiva sfida in Emilia-Romagna. Intanto, a causa dell’immobilismo delle sinistre di fronte alle nuove realtà sociali, la Lega sembra accaparrarsi il voto delle masse deboli

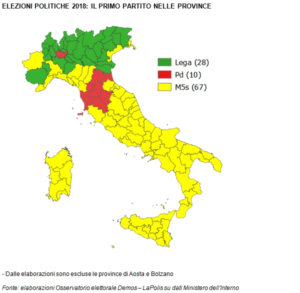

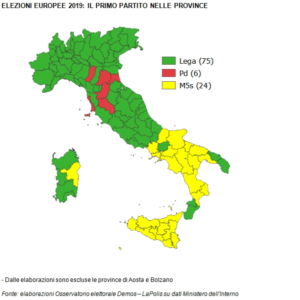

L’avanzata della Lega nei sondaggi aumenta ogni mese sempre di più, anche nelle storiche regioni rosse. Per quale motivo? La ragione è profonda e va ricercata nella sfiducia elettorale nei confronti del Partito democratico che ha, per troppo tempo, trascurato gli strati sociali e la cultura politica predominante in queste aree. Ciò ha aperto la strada alla Lega prima in Umbria e, nelle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, molto probabilmente in Calabria e – il che sarebbe catastrofico per tutte le sinistre – in Emilia-Romagna.

«L’ideologia, l’ideologia / malgrado tutto credo ancora che ci sia. / È la passione, l’ossessione / della tua diversità, / che al momento dove è andata non si sa» cantava Giorgio Gaber nel 1995 nel celebre brano Destra-sinistra. Riascoltandolo oggi ci si domanda se abbia ancora senso parlare di scuole di pensiero – sinistra e destra – così definite e marcate. Vista l’operazione di rinascita della destra – nell’ultimo biennio – operata Matteo Salvini, negli anni successivi alla caduta politica di Silvio Berlusconi, forse, la domanda più appropriata da porsi è: si può parlare ancora di sinistra in Italia? Le scorse amministrative dello scorso 27 ottobre hanno visto la vittoria della candidata Donatella Tesei della Lega in Umbria, una delle storiche roccaforti del comunismo italiano. Ma il prossimo 26 gennaio, altra tornata elettorale regionale, il Pd – erede del Pci – rischia di vedere definitivamente morire la concezione di zona rossa.

«L’ideologia, l’ideologia / malgrado tutto credo ancora che ci sia. / È la passione, l’ossessione / della tua diversità, / che al momento dove è andata non si sa» cantava Giorgio Gaber nel 1995 nel celebre brano Destra-sinistra. Riascoltandolo oggi ci si domanda se abbia ancora senso parlare di scuole di pensiero – sinistra e destra – così definite e marcate. Vista l’operazione di rinascita della destra – nell’ultimo biennio – operata Matteo Salvini, negli anni successivi alla caduta politica di Silvio Berlusconi, forse, la domanda più appropriata da porsi è: si può parlare ancora di sinistra in Italia? Le scorse amministrative dello scorso 27 ottobre hanno visto la vittoria della candidata Donatella Tesei della Lega in Umbria, una delle storiche roccaforti del comunismo italiano. Ma il prossimo 26 gennaio, altra tornata elettorale regionale, il Pd – erede del Pci – rischia di vedere definitivamente morire la concezione di zona rossa.

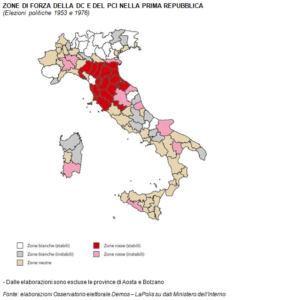

L’abbandono dell’elettorato di sinistra – nel caso umbro – nei confronti del Partito democratico non è stato dato, senz’altro, solo dagli scandali “Sanitopoli” e “Concorsopoli” che hanno costretto alle dimissioni la precedente governatrice piddina, Catiuscia Marini, indagata per abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e falso. Questa è solamente una delle cause strutturali. La realtà è che nelle cosiddette zone rosse non esiste più una subcultura politica territoriale. Un’idea che ha iniziato a svilupparsi concretamente alla fine del XIX secolo, mostrando i primi segni rilevanti già nelle elezioni del 1919 e definitivamente, a livello comunale, dalla fine della Seconda guerra mondiale. Però è dal 1970, anno in cui sono state create le regioni, che essa ha permesso decenni di governi locali guidati dal Partito comunista e dai propri eredi.

L’abbandono dell’elettorato di sinistra – nel caso umbro – nei confronti del Partito democratico non è stato dato, senz’altro, solo dagli scandali “Sanitopoli” e “Concorsopoli” che hanno costretto alle dimissioni la precedente governatrice piddina, Catiuscia Marini, indagata per abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e falso. Questa è solamente una delle cause strutturali. La realtà è che nelle cosiddette zone rosse non esiste più una subcultura politica territoriale. Un’idea che ha iniziato a svilupparsi concretamente alla fine del XIX secolo, mostrando i primi segni rilevanti già nelle elezioni del 1919 e definitivamente, a livello comunale, dalla fine della Seconda guerra mondiale. Però è dal 1970, anno in cui sono state create le regioni, che essa ha permesso decenni di governi locali guidati dal Partito comunista e dai propri eredi.

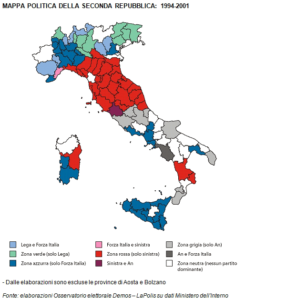

Il sociologo e accademico italiano, nonché ex ministro Pd, Carlo Trigilia, in Grandi partiti e piccole imprese: comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa (il Mulino, Bologna1986) definisce una subcultura territoriale come «un particolare sistema locale caratterizzato da un elevato grado di consenso per una determinata forza e da una elevata capacità di mediazione di diversi interessi a livello locale. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale […] coordinata dalla forza dominante, che controlla anche il governo locale e tiene i rapporti con il sistema politico centrale». La crisi delle subculture ha cominciato a manifestarsi già negli anni Ottanta, ma è con l’avvento della Seconda repubblica che è iniziato il suo vero e proprio processo di disarticolazione. L’organizzazione territoriale tipica del Pci è stata tramandata ai partiti “figli” – Pds, Ds, Pd –, ma perdendo completamente il ruolo di socializzazione che il partito ha avuto nelle regioni e nei singoli comuni. Ciò ha avuto come conseguenza, insieme a un allineamento di questi partiti verso un’area di centrosinistra liberale-liberista e non socialdemocratica, la perdita di fiducia dell’elettorato, che non riflettendosi più nell’identità del partito, dava comunque il proprio consenso senza, però, che vi fosse alcun senso di legame o adesione.

Il sociologo e accademico italiano, nonché ex ministro Pd, Carlo Trigilia, in Grandi partiti e piccole imprese: comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa (il Mulino, Bologna1986) definisce una subcultura territoriale come «un particolare sistema locale caratterizzato da un elevato grado di consenso per una determinata forza e da una elevata capacità di mediazione di diversi interessi a livello locale. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale […] coordinata dalla forza dominante, che controlla anche il governo locale e tiene i rapporti con il sistema politico centrale». La crisi delle subculture ha cominciato a manifestarsi già negli anni Ottanta, ma è con l’avvento della Seconda repubblica che è iniziato il suo vero e proprio processo di disarticolazione. L’organizzazione territoriale tipica del Pci è stata tramandata ai partiti “figli” – Pds, Ds, Pd –, ma perdendo completamente il ruolo di socializzazione che il partito ha avuto nelle regioni e nei singoli comuni. Ciò ha avuto come conseguenza, insieme a un allineamento di questi partiti verso un’area di centrosinistra liberale-liberista e non socialdemocratica, la perdita di fiducia dell’elettorato, che non riflettendosi più nell’identità del partito, dava comunque il proprio consenso senza, però, che vi fosse alcun senso di legame o adesione.

Nel corso degli anni la crisi delle subculture politiche ha provocato nell’elettorato un raffreddamento nei confronti del partito dominante sul territorio locale, in favore di una visione sempre più delineata verso l’idea del “partito del sindaco”, piuttosto che di una forza nazionale che si estende e si ramifica a livello comunale e regionale. Tale concezione è stata fatta propria da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna in cerca di un secondo mandato. Nel corso della propria campagna elettorale, nella quale ha visitato tutti i 328 comuni della regione, non è stato presentato nei manifesti il simbolo del suo partito (Pd), né tantomeno sono intervenuti in suo favore dirigenti politici nazionali, come, invece, è avvenuto in Umbria. La sua campagna si è incentrata solamente e saldamente sulle azioni politiche svolte e sui progetti che vorrebbe portare avanti nei prossimi anni.

Nel corso degli anni la crisi delle subculture politiche ha provocato nell’elettorato un raffreddamento nei confronti del partito dominante sul territorio locale, in favore di una visione sempre più delineata verso l’idea del “partito del sindaco”, piuttosto che di una forza nazionale che si estende e si ramifica a livello comunale e regionale. Tale concezione è stata fatta propria da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna in cerca di un secondo mandato. Nel corso della propria campagna elettorale, nella quale ha visitato tutti i 328 comuni della regione, non è stato presentato nei manifesti il simbolo del suo partito (Pd), né tantomeno sono intervenuti in suo favore dirigenti politici nazionali, come, invece, è avvenuto in Umbria. La sua campagna si è incentrata solamente e saldamente sulle azioni politiche svolte e sui progetti che vorrebbe portare avanti nei prossimi anni.

Per ora i sondaggi danno appunto in lieve vantaggio (2-4%) il candidato del Partito democratico – appoggiato anche dalla lista Emilia-Romagna coraggiosa, che dovrebbe andare a coprire l’area di elettori della sinistra più radicale, nonché da Italia viva, +Europa, Psi, Pri, Europa verde, Azione, ecc. Tuttavia, per le tante ragioni appena citate, una sua eventuale sconfitta non appare del tutto impossibile. La cosa certa è che queste elezioni hanno una rilevanza determinante, non tanto per la sopravvivenza del governo giallo-rosso, quanto per la conservazione dell’idea di cultura politica territoriale, nata alla fine dell’Ottocento e che oggi rischia di scomparire per sempre.

Per ora i sondaggi danno appunto in lieve vantaggio (2-4%) il candidato del Partito democratico – appoggiato anche dalla lista Emilia-Romagna coraggiosa, che dovrebbe andare a coprire l’area di elettori della sinistra più radicale, nonché da Italia viva, +Europa, Psi, Pri, Europa verde, Azione, ecc. Tuttavia, per le tante ragioni appena citate, una sua eventuale sconfitta non appare del tutto impossibile. La cosa certa è che queste elezioni hanno una rilevanza determinante, non tanto per la sopravvivenza del governo giallo-rosso, quanto per la conservazione dell’idea di cultura politica territoriale, nata alla fine dell’Ottocento e che oggi rischia di scomparire per sempre.

Le immagini: L’assottigliarsi delle “province rosse” negli ultimi due anni (a suo gratuito da Wikipedia) e un logo di Bonaccini senza simbolo di partito.

Alessandro Crisci

(LucidaMente, anno XV, n. 169, gennaio 2020)