Nel 1933 le riforme di Roosevelt arginarono la Grande crisi negli Usa e posero le basi del Welfare State e dell’“età dell’oro”. Anche oggi, come allora, la finanza globale è tornata a fibrillare con nuove crisi bancarie e miseria e precarietà sono sempre più diffuse. Ma all’orizzonte non si vedono riforme socioeconomiche

Ai primi di settembre del 1929, dopo un anno d’investimenti speculativi, l’indice della borsa di Wall street – secondo le stime del New York Times – raggiunse il massimo storico (449 punti). Nelle settimane successive, tuttavia, molte azioni furono messe in vendita e si deprezzarono rapidamente. Il 24 ottobre (il “giovedì nero”) ci fu un primo crollo borsistico, seguito il 29 ottobre (il “martedì nero”) dal Big crash, quando «furono scambiate, cioè svendute a prezzi sempre più bassi, oltre 16 milioni di azioni» (Peppino Ortoleva – Marco Revelli, L’età contemporanea, Bruno Mondadori).

Le cause del Big crash

Le cause del Big crash

Nei tre anni successivi al crack borsistico fallirono circa 5000 banche statunitensi, la produzione industriale calò del 46% e i prezzi delle merci di oltre 50%. I prodotti agricoli si svalutarono del 25% e la povertà dilagò a causa della vasta disoccupazione, che da un milione e mezzo di persone salì a oltre 12 milioni! Secondo John Galbraith, le cause che provocarono il collasso economico furono molteplici.

La principale ragione fu l’iniqua «distribuzione del reddito» a vantaggio di pochi privilegiati, alla quale si aggiunse la «cattiva struttura delle aziende industriali e finanziarie» inclini alle attività speculative. Altri tre fattori, inoltre, incisero sulla crisi: la «cattiva struttura del sistema bancario», frammentato in oltre 30 mila istituti di credito; il «dubbio stato della bilancia estera» gravata dai prestiti eccessivi; lo «stato infelice della scienza economica» protesa al pareggio del bilancio e ostile all’intervento statale (Il grande crollo, Rizzoli).

I terribili contraccolpi internazionali

Il Big crash provocò gravi ripercussioni anche fuori dagli Stati uniti. In un triennio, infatti, gli investimenti mondiali si ridussero del 55%, la produzione industriale globale scese del 37% e il commercio internazionale si contrasse di oltre il 60%. Il ritiro dei dollari investiti dalle banche americane danneggiò soprattutto l’Austria, la Cecoslovacchia e la Germania, ma colpì severamente anche molti altri stati. Tra le grandi potenze rimase immune dai contraccolpi solo l’Unione sovietica, dov’era in corso l’industrializzazione imposta da Josif Stalin.

La Grande crisi spinse molte nazioni a elevare i dazi doganali, ponendo fine al sistema di cambio monetario internazionale. Il Gold exchange standard, infatti, fu sconvolto nel 1931 dalla decisione del governo britannico «di svalutare la sterlina e di sganciarla dall’oro, dichiarandone l’inconvertibilità» (Alberto De Bernardi – Scipione Guarracino, La realtà del passato, vol. 3, Bruno Mondadori).

Il primo New deal rooseveltiano

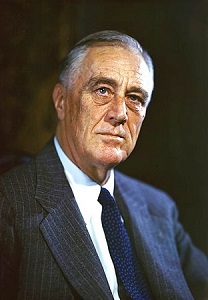

Le elezioni statunitensi del 1932 sancirono la sconfitta del presidente uscente, il repubblicano liberista Herbert Hoover. La vittoria arrise al candidato democratico Franklin Delano Roosevelt, fautore del New deal (“Nuovo corso” o “Nuovo patto”), un programma di riforme economico-sociali improntato alle idee di John Keynes (vedi La teoria keynesiana). Un gruppo di esperti (brain trust) affiancò Roosevelt, il quale – nei primi cento giorni dall’insediamento alla Casa bianca – promulgò quattro importanti leggi: l’Emergency banking act, la Glass steagall act, l’Agricultural adjustment act, la National industrial recovery act (Nira).

La prima sottopose le banche al controllo statale; la seconda garantì i piccoli risparmiatori, separando gli istituti di credito da quelli d’investimento; la terza elargì contributi agli agricoltori in difficoltà. La Nira, infine, limitò la concorrenza, ridusse gli orari lavorativi, istituì il salario minimo, proibì il lavoro clandestino e minorile, riconobbe i diritti sindacali e creò il sistema previdenziale per gli anziani e i disoccupati.

Il secondo New deal

Il nuovo governo, inoltre, costituì quattro grandi enti statali (Works progress administration, Tennessee valley authority, Civil works administration, Federal emergency relief administration) che si dedicarono alla costruzione di numerose opere pubbliche (centrali idroelettriche, dighe, impianti sportivi, ospedali, scuole, teatri, ecc.), prendendosi cura anche dell’ambiente. Fu poi varata una riforma fiscale che comportò un cospicuo aumento delle tasse per i ceti più abbienti (l’aliquota massima arrivò al 79%).

La Corte suprema, tuttavia, boicottò le riforme e nel biennio 1935-1936 abolì sia la Nira, sia la legge sull’agricoltura. Roosevelt non si scoraggiò e approntò il secondo New deal, facendo approvare il Wagner act e il Social security act, due leggi che reintrodussero i diritti sindacali e l’indennità di disoccupazione e vecchiaia. Il presidente, infine, fece svalutare il dollaro per rendere più competitive le merci statunitensi e liberalizzò la vendita degli alcolici, abrogando il proibizionismo che arricchiva la mafia.

L’avvento del Welfare state

L’avvento del Welfare state

Le riforme favorirono l’aumento del Prodotto interno lordo e migliorarono le condizioni di vita del popolo americano, consentendo a Roosevelt di essere rieletto per tre volte (1936, 1940, 1944). Nel 1937 il governo – convinto che il peggio fosse trascorso – ridusse gli investimenti e i sussidi per poter realizzare il pareggio di bilancio. Il momento critico, però, non era affatto superato, cosicché sopraggiunse un’altra recessione che fece risalire la disoccupazione.

Solo lo scoppio della Seconda guerra mondiale «pose fine alla grande depressione, rilanciando la produzione e riportando ordine nel complesso meccanismo dell’economia statunitense» (Francesco Feltri, Maria Bertazzoni, Franca Neri, I giorni e le idee, vol. 3, Sei). Nel Secondo dopoguerra molte nazioni occidentali recepirono gli insegnamenti keynesiani ed edificarono il Welfare state che garantì alla gente benessere e libertà. Eric Hobsbawm, infatti, ha definito tale fase storica come «l’età dell’oro» (Il secolo breve, Rizzoli).

Neoliberismo e globalizzazione

Dal 1973 in poi l’Occidente fu scosso dalla “stagflazione” che favorì l’affermazione del neoliberismo propugnato da Milton Friedman. Nel 1979 Margareth Thatcher trionfò alle elezioni politiche del Regno unito, orientando l’economia britannica in direzione antistatalista. Ronald Reagan – impostosi alle presidenziali statunitensi del 1980 – ridusse le tasse alle imprese e ai ricchi, eliminò ogni controllo statale sul mercato e diminuì le spese sociali, aumentando quelle militari.

Il neoliberismo – dopo il crollo dell’Urss nel 1991 – si estese rapidamente a tutto il pianeta. La globalizzazione economica, tuttavia, ha finito per accrescere ovunque la povertà e il disagio sociale (vedi Indigenza e infelicità conseguenze ineluttabili del capitalismo neoliberista). Inoltre, il capitalismo finanziario, puramente speculativo, è di nuovo fuori controllo (leggi qui) e le crisi bancarie – ultime quelle di Silicon Valley Bank, Credit Suisse e Deutsche Bank – mettono a rischio l’economia globale e le tasche dei cittadini.

L’egemonia mondiale statunitense è durata fino agli anni Dieci del nuovo secolo ed è entrata in crisi con la pandemia di Covid-19 e la Guerra russo-ucraina, che hanno indotto prima Donald Trump e poi Joe Biden ad aumentare i dazi doganali e le spese militari.

Tre oligarchie in competizione

Il capitalismo di stato è tornato in auge nel Nuovo millennio grazie alla Cina e ad altre nazioni ex-comuniste (Cuba, Laos, Vietnam, ecc.), senza però mantenere i connotati democratici che hanno contraddistinto il Welfare state occidentale. Del resto, oggi la democrazia, è in crisi dappertutto e, secondo l’economista Emiliano Brancaccio, sta subendo «un doppio arretramento, sia dal lato dell’uguaglianza che dal lato delle libertà» (Democrazia sotto assedio, Piemme).

Il passaggio della geopolitica mondiale dall’“unipolarismo” di fine Novecento al “multipolarismo” odierno ha scatenato la competizione fra le tre maggiori oligarchie planetarie (cinese, russa e statunitense) che – per Brancaccio – mirano «a una concentrazione non solo del potere economico ma anche del potere politico». Una pericolosa partita di Risiko! si sta, dunque, giocando sulla pelle dell’umanità, mentre, come s’è detto, la finanza globale è di nuovo in fibrillazione dopo il fallimento della Silicon valley bank (vedi Marco Marrone, Perché il crack di Svb ci riguarda).

Le immagini: da wikipedia.org, di pubblico dominio.

Giuseppe Licandro

(LucidaMente 3000, anno XVIII, n. 208, aprile 2023)